Curieusement , c'est durant mon enfance , au cours de quelques trajets effectués entre Namur

et Liège dans la voiture familiale , que les paysages de cette vallée industrielle ont commencé

à exercer sur moi une véritable fascination.....

Partout , des fours à chaux, des fumées, l'odeur âcre des oxydes de soufre et cette poussière

jaune-blanchâtre qui recouvre tout , absolument tout....

Ces bâtiments d'usines , vastes et lugubres à l'infini , ces hautes cheminées prenant parfois

leur envol depuis la crête des coteaux ....

Et le ballet incessant des camions écrasés sous les charges , et les rames de wagons en

attente sur les voies des raccordements industriels .....

Quand j'ai commencé à photographier la L.125 , je ne pensais qu'à immortaliser un chemin

de fer qui , à l'époque , entre 1980 et le début des années 2000 , présentait encore de sacrés

beaux restes .

Malgré l'électrification , les gros diesels étaient encore nombreux en tête des "marchandises"

ou des trains de collecte des entreprises.

A côté d'eux , une large gamme de motrices électriques , déjà vénérables , mais toujours

belles.

Et n'oublions pas les automotrices , anciennes ou plus récentes , ni les visiteuses étrangères

venues de France , de Hollande et même d'Allemagne...

Quel festival ! Trains internationaux , transports de fonte en fusion , rames "voyageurs"

tractées par de vieilles électriques , incursions de matériels étrangers....

Un petit quart de siècle passé à photographier le long de ces voies m'a cependant fait

constater que les industries avaient non seulement généré un important trafic ferroviaire ;

elles avaient aussi transformé durablement le paysage et laissé , en disparaissant , de

nombreux vestiges .

C'est pour suivre la chaîne des usines entre Namur et Liège que le voyage que je propose

d'effectuer se fera d' abord sur la L.125 jusque Flémalle.

On prendra ensuite la L.125a pour franchir la Meuse et atteindre Kinkempois par la rive

droite du fleuve.

A Statte , on ne manquera pas d'effectuer une court pélerinage sur ce qui subsiste des

lignes 126 , Ciney-Statte , et 127 , Landen-Statte .

Enfin , depuis Seraing , vers l'ouest , nous explorerons la L.285 , ligne industrielle s'il

en est....

Nous sommes en 2023.

Les images qui illustrent mon propos ont entre 20 et 40 ans.

Depuis , tout à changé dans la vallée : extinction des hauts-fourneaux , usines rasées ,

fours à chaux jetés à terre , et même le petit hameau de Haigneau et sa chapelle ,

disparus , pour toujours....

Beez .

|

| Août 1989. Passage d'un FO devant les anciens fours à chaux des Grands-Malades. © Photo Jacques Quoitin. |

En 1872 fut fondée ici la société "Carrières et fours à chaux des Grands Malades"

dont la dénomination fait référence à l'ancien "Hospice des Grands Malades",

une léproserie établie en ces lieux , hors des remparts de Namur , au 12ème siècle.

Agrandie et modernisée au cours des ans , l'entreprise comptait 8 fours à chaux

adossés aux falaises de Beez sur une longueur de 68 mètres.

En marche à feux continus , les fours étaient chargés par le sommet d'un empilage

de couches alternées de pierre et de charbon , ce dernier étant bien vite remplacé

par le coke.

C'est au sein de ces appareils que la pierre calcaire subissait à 900°C un processus de

calcination qui allait la transformer en chaux.

Un cinquième de la chaux de haute qualité élaborée dans les fours de Beez alimentait

les aciéries françaises de Vireux, au sud de Givet.

Le reste était dirigé sur les usines sidérurgiques du Grand-Duché de Luxembourg.

L'usine stoppa ses activités en 1971.

|

| Les moulins de Beez , entre leur mise à l'arrêt et leur nouvelle affectation. © Photo Jacques Quoitin. |

Presque en face des fours à chaux , les vastes "Moulins de Beez" , édifiés par Félicien

Stéphenne en 1901 et mis à l'arrêt en 1986.

Désormais restaurés , ils abritent les archives du gouvernement wallon.

J'ignore d'ailleurs s'ils seront suffisamment vastes pour accomplir cette mission vus

la fréquence et le nombre des "affaires" qui ne cessent d'agrémenter la pittoresque

vie politique de notre région....

|

| Beez. 5315 et wagons chargés de chaux. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Beez. 19 février 2008. La 7842 emmène un train de brames. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Beez. La 7766 à la tête d'une rame de wagons vides à destination de Marche-les-Dames. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Beez. Train de coils en provenance de Dunkerque emmené par la 36008 SNCF. © Photo Jacques Quoitin. |

Marche-Les-Dames.

|

| Marche-les-Dames. Avril 1994. Le bon temps des rames tractées. Ici , la 2351. © Photo Jacques Quoitin. |

Un nom mondialement connu depuis le 17 février 1934 , jour où le roi Albert trouva

la mort dans un tragique accident d'escalade.

|

| Marche-les-Dames. 10-10-2002. Courte rame au crochet de la 2301. © Photo Jacques Quoitin. |

Les rochers de Marche-les-Dames , très prisés des grimpeurs , sont aussi le terrain

d'entraînement des para-commandos casernés dans le domaine du château d'Arenberg.

L'aspect tourmenté de ces aiguilles criblées de trous , de ces falaises creusées de nombreuses

grottes est dû au fait qu'elles sont constituées de calcaire dolomitique , un assemblage de

calcium et de magnésium , le premier étant plus sensible à l'érosion que le second.

|

| Marche-les-Dames. Septembre 1993. Train international tracté par la 2148. © Photo Jacques Quoitin. |

Marche-les-Dames présente aussi un autre visage , celui d'un ensemble industriel étoffé

et performant.

|

| Marche-les-Dames. 02-04-1999. 2619. © Photo Jacques Quoitin. |

Bien avant la révolution industrielle , l' Haigneau , petite rivière qui descend sur la Meuse

au creux d'un vallon qui n'a aujourd'hui plus rien de champêtre , alimentait en force

hydraulique les meules de moulins à farine ainsi que les marteaux de plusieurs forges.

Au dix-neuvième siècle , l'arrivée du chemin de fer a encouragé des entrepreneurs avisés

à développer ici leurs activités.

|

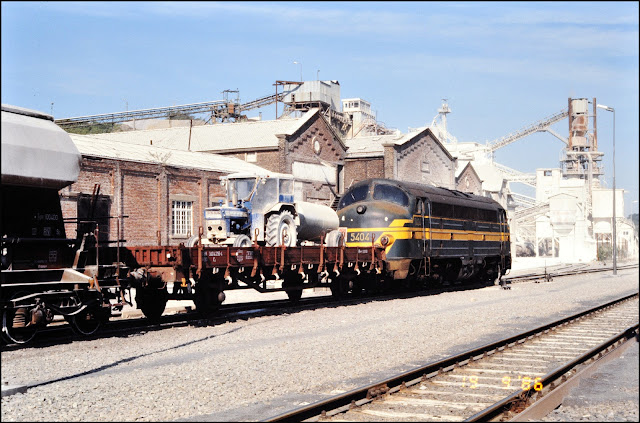

| Marche-les-Dames. 1980. Vue sur le faisceau des voies en gare. 5404 à la manœuvre. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Marche-les-Dames. 1988. La 5320 prête au départ. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Marche-les-Dames. Septembre 1993. Une longue rame à destination des usines sidérurgiques d'Hoogovens. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Marche-les-Dames. 1980. Entrée en scène du locotracteur. © Photo Jacques Quoitin. |

L'usine Luyten , reconnaissable à sa cheminée de section carrée , est établie ici depuis

plus de 120 ans .

Elle s'est fait un nom dans la distillation du goudron et la production de naphtaline.

Cette entreprise est née suite au rachat d'une distillerie de goudron installée au même

endroit dès 1870.

Il s'agissait de la Société "Kirby , Plaffenback et Cie" qui fabriquait des crayons de

charbon pour lampes à arc.

Toujours active aujourd'hui , Luyten fait partie du groupe Rekochem

|

| La cheminée de section carrée de l'usine Luyten. A l'avant-plan , la voie traverse la rue. © Photo Jacques Quoitin. |

En remontant le vallon du Haigneau , à gauche de la route , les anciennes "Dolomies

Stéphenne".

A côté de ses activités de meunier (moulins des Dames Blanches à Namur , moulins de

Beez) , Félicien Stéphenne (1851-1917) était aussi propriétaire de fours à chaux

dans le faubourg namurois de Plomcot.

Un événement va survenir , qui va non seulement booster ses affaires , mais aussi

bouleverser profondément le paysage de Marche-les-Dames.

De quoi s'agit-il ?

Dans la seconde moitié du 19ème siècle , l'essor de la sidérurgie était entravé par

l'impossibilité de transformer en acier de qualité les fontes issues de minerais

phosphoreux.

Le convertisseur Bessemer , disponible depuis 1856 , ne le permettait aucunement.

En 1877 , Sidney Gilchrist Thomas parvint à déphosphorer les fontes en remplaçant le

garnissage intérieur acide du convertisseur Bessemer par un revêtement réfractaire

basique constitué de dolomies cuites avec du goudron.

Ce fut une véritable révolution .

Chez nous, les mines de fer de Lorraine et de Gaume purent travailler à plein régime ,

la minette phosphoreuse qu'on y extrayait devenant pleinement exploitable .

A proximité de celles-ci , s'élevèrent d'innombrables hauts-fourneaux , aciéries et

laminoirs.

Une nouvelle ère était née.

|

| La voie ferrée décrit une large boucle avant de gagner l'usine en traversant la rue. © Photo Jacques Quoitin. |

Le développement du procédé Thomas reposait cependant sur une condition : accéder

sans limite aux gisements de ces si précieuses dolomies....

En 1896 , Henri de Wendel , maître de forges lorrain et client de Félicien Stéphenne ,

signale à ce dernier qu'il serait heureux de se faire livrer de la dolomie à partir d'un

lieu plus rapproché que l'Autriche , où il s'approvisionnait jusqu'alors.

Stéphenne va se lancer dans cette quête et , après des tentatives infructueuses à

Floreffe et à Malonne , va finir par reprendre un gisement de castine exploité à

Marche-les-Dames par les Usines de la Providence. Il sait que cet endroit est aussi

une importante source de dolomies.

Il participe d'abord à la création de la société "Dolomies de Sambre-et-Meuse S.A.",

établie à Namèche.

Il fonde ensuite , dans le vallon du Haigneau , les "Dolomies Stéphenne" en 1907 et

met au point le frittage de la dolomie dans des fours chauffés au coke à une température

de 1800 à 2000 degrés.

L'opération de frittage rend la dolomie plus apte au façonnage des briques réfractaires

destinées aux convertisseurs ainsi que celui de leur fond en pisé.

Les dolomies vont avoir bien d'autres usages , dans l'industrie verrière , les travaux de

constructions routières , l'agriculture .

|

| L'abri du locotracteur. © Photo Jacques Quoitin. |

En 1969 , les usines Stéphenne vont passer sous le contrôle de la société métallurgique

hollandaise "Koninkelijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabriek".

On verra alors partir pour les Pays-Bas des trains de 3000 tonnes de dolomies

destinées notamment à servir d' agent fondant sur les bandes d'agglomération

alimentant les hauts-fourneaux.

A la fin du siècle dernier , on pouvait encore apercevoir les trois cheminées de l'usine

Stéphenne , hautes respectivement de 35 , 40 et 45 mètres.

Sur l'image précédente , les trois cheminées et les fours ont disparu....

|

| Locotracteur Cockerill descendant un wagon vers la gare de Marche-les-Dames. © Photo Jacques Quoitin. |

De l'autre côté de la rue , un minuscule hameau de quelques maisons et....une toute petite

église consacrée aux Saints Pierre et Paul....

La chapelle a été construite en 1910 par le Prince d'Arenberg et entretenue ensuite

par les industriels Paul Stéphenne et François Sépulchre.

Un office s'y tenait uniquement le dimanche matin.

Je me souviens l'avoir une fois suivi au cours d'une sortie scoute et avoir été impressionné

par la poussière recouvrant ce petit hameau perdu entre carrières et fours à chaux.....

|

| Marche-les-Dames. 02-04-1999. Le "carrousel" des "Aciéries Sépulchre" sert de fond de décor aux évolutions d'un locotracteur Cockerill. © Photo Jacques Quoitin. |

En revenant vers la Meuse , un vaste bâtiment circulaire construit en 1928.

Il s'agit du "carrousel " ( c'est son surnom) des Aciéries Sépulchre , actives depuis 1898.

Cette aciérie électrique produisait des pièces moulées pour l'industrie , de l'outillage ,

des enclumes , des poêles , etc...

François Sépulchre avait aussi mis au point ses propres fours fonctionnant au coke et

distribués dans le monde entier , mais aussi à ses voisins Stéphenne et Lhoist.

Les "Dolomies de Marche-les-Dames".

|

| Dolomies de Marche-les-Dames. 07-06-2005. Les deux batteries de fours de frittage. © Photo Jacques Quoitin. |

Ici , on pénètre dans le domaine du groupe Lhoist , leader mondial de la chaux et des

dolomies.

Les "Carrières de Marche-les-Dames" ont été fondées en 1937.

A partir de 1950 les anciens fours "Sépulchre" construits à partir de 1926 en maçonnerie

pour le frittage des dolomies vont être remplacés par des appareils métalliques, de

type "Warmestelle" .

Ces nouveaux fours , d'une hauteur de trente mètres sont répartis en deux batteries de

cinq.

Le diamètre intérieur des fours les plus anciens est de 2,60 mètres , celui des plus récents

atteint 2,90 mètres. Leur diamètre extérieur va de 5 à 6 mètres.

|

| Marche-les-Dames. 24-04-1989. Quelques wagons pour Saint-Gobain. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Le bon vieux locotracteur UMH (Union Métallurgique du Hainaut) aura officié à Marche-les-Dames durant de nombreuses années. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Dolomies de Marche-les-Dames. Années 80. Un chouette petit locotracteur Hainaut-Sambre. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Marche-les-Dames. 08-11-1999. Loco Cockerill à la manœuvre. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Marche-les-Dames. Octobre 2007. Rencontre entre la loco Cockerill et l'AM 319. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Dolomies de Marche-les-Dames. Octobre 2007. L'opérateur de la loco débroussaille le passage pour cette dernière..... © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Dolomies de Marche-les-Dames. 2008. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Marche-les-Dames. Pendant quelques semaines , incursion de la 8228.... © Photo Jacques Quoitin. |

Namèche.

De la gare de Marche-les-Dames à celle de Namèche , la distance n'est pas bien grande ,

3 kilomètres et demi tout au plus...

Les carriers de Namèche ont vécu de l'exploitation de la chaux et des dolomies en

s' attaquant au même gisement que leurs proches voisins , mais par un autre versant.

En 1919 les "Carrières de Namèche" , détenues par les frères Gillard , passent sous

le contrôle de la S.A. hollandaise "Hoogovens".

En 1930 , c'est au tour de Dumont-Wauthier de s'introduire dans l'entreprise par la prise

d'une moitié du capital , ce qui permettra de diversifier les débouchés.

De 1966 à 1968 , grosse modernisation : installation d'une unité de concassage ,

remplacement des anciens fours à chaux en maçonnerie par des fours Maerz et ,

enfin , montage d'un colossal four rotatif.

Enfin , en 1977 , les carrières et fours à chaux de Namèche font leur entrée au sein

du groupe mondial Lhoist.

La crise économique de 2008 signera la fin des activités de l'usine , son gigantesque four

rotatif , bien trop gourmand en énergie , rendant nulle la rentabilité du site.

|

| Namèche. 19-09-1986. Loc Cockerill. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Namèche. 19-09-1986. 5404. © Photo Jacques Quoitin. |

Certains cherchent des idées pour le chargement de leurs wagons plats. En voici une....

Vue l'absence d' un arrimage sérieux , il faut imaginer que ce wagon n'effectuera pas

un bien long voyage...

|

| Namèche. 19-09-1986. 5404 et fours à chaux. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Namèche. 1988. 5206 prête au départ. © Photo Jacques Quoitin. |

Tout au long de la semaine , en ces années , on pouvait assister au ballet quotidien des

convois de desserte ; arrivée de rames vides , manœuvres et , enfin , départ pour la

Hollande de lourds convois de wagons auto-déchargeurs environnés d'une fine poussière

blanchâtre....

|

| Namèche . 10-1988. Locotracteur Deutz auprès des anciens fours à chaux en maçonnerie. © Photo Jacques Quoitin. |

C'était aussi l'occasion d' apercevoir encore les derniers "Gros Nez" n'ayant pas

été équipés de cabines de conduite modernisées.

|

| Namèche. 1989. 5209. © Photo Jacques Quoitin. |

Les grands wagons genre Fad , véritables péniches sur rail montées sur bogies , n'avaient

pas encore définitivement relégué aux oubliettes leurs vénérables prédécesseurs à deux

essieux , Fcs , Eds ou Ucs.

Les Hollandais surnommaient ces derniers "Bollewagens" , tandis que les Belges leur

avaient appliqué le sobriquet de "wagons B.B." , allez savoir pourquoi...

|

| Namèche. Octobre 1989. Locotracteur Deutz. © Photo Jacques Quoitin. |

La valse des locotracteurs : d'un Cockerill sans âge à un Deutz , au moins aussi vieux...

...du Deutz à un autre Cockerill , plus récent , bien sûr , mais très vite chargé de

poussières au point d'avoir l'air centenaire...

|

| Namèche. Août 1991. 5307. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Namèche. 1990. Locotracteur Cockerill. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Namèche. 08-1993. Au pied des fours à chaux. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Namèche. 25-08-1997. 215 026-6 DB. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Namèche. 15 Janvier 2001. Locotracteur Cockerill. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Namèche. 04 octobre 2001. AM 765. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Namèche. 09-11-2004. Locotracteur Cockerill sous le four rotatif. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Namèche. 03-08-2005. 2328. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Namèche. 03-04-2006. Locotracteur à la manœuvre. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Namèche. 03-04-2006. Railion 6512 et 6514. © Photo Jacques Quoitin. |

Et voici les Hollandaises...

Je devrais dire les Hollandais , car les deux machines de la société Railion portent

des noms masculins : Peter pour la 6512 et Wim pour la 6514.

Wim disparaîtra dans un accident ferroviaire à Barendrecht en 2010.

Ces deux locos , mises en service à partir de 1994 , appartiennent au type Mak DE 6400.

Les chemins de fer hollandais ont passé commande de deux séries de 60 de ces engins

en 1985 et en 1989.

|

| Namèche. 03-04-2006. Railion 6512 et 6514. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Namèche. 07-04-2006. AM Break 345. © Photo Jacques Quoitin. |

A la limite orientale des installations industrielles , un curieux petit passage à niveau

permet le franchissement des voies sur un étroit passage de madriers par les usagers

d'un chemin , pardon , d'un sentier de terre et de cailloux.

Où mène ce chemin , qui l'utilise ?

Je n'ai pas cherché à le savoir...

Les signaux lumineux , d'un type ancien , datent vraisemblablement de l'électrification

de la ligne , en 1970.

Fin d'après-midi et passage d'un train IC assuré par une si belle 27 entraînant une

rame de ces si laides voitures à étage , les M5.

|

| Namèche. Avril 2007. La 2708 assistée par une consœur en tête d'un train P. © Photo Jacques Quoitin. |

Et encore un train IC .

Dix voitures M4 , avec , en tête , une belle paire de 27 , pantos alternés..

Je n'ai jamais été fan des automotrices....

Une belle lumière hivernale... et je change d'avis !.

|

| Namèche. 15-10-2008. 2327 et HKM diffus. © Photo Jacques Quoitin. |

Les 52-53-54 sont remplacées.

Ce sont désormais les 77-78 qui assurent le ramassage et les manœuvres.

Au moment où j'écris cet article ( fin 2023 ) , les installations de l'usine de Namèche ont

été rasées....

Les images qui suivent ont été prises en 2009 , après une mise à l'arrêt des fours à

chaux suite à la crise de 2008 .

Cette interruption devait être provisoire... elle a été définitive...

|

| Namèche. 2009. La 8263 manœuvre sur la cour aux marchandises. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Namèche. 2009. 8270 et 8263. © Photo Jacques Quoitin. |

Sclaigneaux.

Un croissant de terrain , coincé entre Meuse et falaises , va devenir le siège d'une véritable

aventure industrielle qui va avoir des influences directes et , hélas , durablement néfastes ,

sur le paysage et la nature du sol...

|

| Sclaigneaux. 1979. La ligne 125. © Photo Jacques Quoitin. |

C'est en ce lieu que Gustave Dumont , ingénieur des mines , va établir la "S.A. Gustave

Dumont et Frères" , dans le but d'exploiter et de mettre en valeur les gisements de zinc

et de plomb présents dans le sol de la région.

Créée en 1848 , la société va très vite se développer , et c'est ainsi qu'on verra apparaître

en 1862 une fabrique de plomb suivie en 1875 d'une fabrique de zinc.

Le catalogue de la firme s'articule autour des métaux non-ferreux. C'est ainsi que les

usines Dumont mettent sur le marché du zinc laminé , du zinc ouvré* , du plomb laminé ,

du plomb ouvré*, des tuyaux, des coudes et des siphons en plomb , de la laine de plomb (sic)

et du fil de plomb ; sans oublier , le plomb à sceller...

*métal ouvré signifie " métal déjà élaboré mais devant être retravaillé" (Larousse)...

|

| Sclaigneaux. 1979. Une 23 et une rame de voitures M2 au passage devant une partie des anciennes usines Dumont. © Photo Jacques Quoitin. |

A partir de 1874 , Gustave Dumont va importer des schlamms en provenance de la mine

de Pont-Péan en Bretagne et ouvrir de nouveaux établissements à Sclaigneaux en vue de

traiter les résidus de Zinc et de plomb argentifères issus de cette mine.

Ensuite, c'est toute la production de minerai de Pont-Péan qui va être expédiée sur

Sclaigneaux , par chemin de fer , et ce , jusqu'à la fermeture de la mine.

Ce minerai est riche en galène (sulfure de plomb PbS ) , en blendes (sulfure de zinc ZnS)

et en fer sous forme de pyrite (disulfure de fer FeS2).

En 1886, une unité de fabrication d'acide sulfurique va voir le jour , toujours à

Sclaigneaux.

Le procédé employé est basé sur le traitement des gaz émis au cours du grillage des

blendes.

A côté de cela , Sclaigneaux produit de l'argent fin en lingots , de la céruse et , plus tard ,

du cadmium électrolytique.

A la mort de Gustave Dumont , en 1891 , les usine de Sclaigneaux produisaient plus des

neuf dixièmes du plomb et de l'argent en Belgique.

A la sortie de la seconde guerre mondiale , la société ne put reprendre ses activités

traditionnelles et opéra une reconversion dans la technique de la transmission oléo-

hydraulique.

Elle développa des cylindres hydrauliques , se lança dans la conception d'installations

hydrauliques complètes , de pompes hydrauliques et même de bennes pour la collecte

d'immondices...

C'est en 1978 , après de longues années de déclin , et malgré une reprise par la FN

de Herstal , que la fermeture définitive des usines de Sclaigneaux surviendra.

|

| Sclaigneaux. 1979. Anciennes usines. © Photo Jacques Quoitin. |

Et ma première incursion sur le site s'est effectuée en ..1979...

A cette époque , le terme "Urbex" n'avait pas encore été inventé...; je peux donc me

considérer comme un précurseur.....

De cette visite , je n'ai conservé que quelques photos dont j'ai malencontreusement égaré

les négatifs.

Ces photos avaient été mal imprimées par le labo , ce qui était hélas fréquent en ces

temps éloignés .

De plus , leurs couleurs se sont rapidement affadies ; j'ai donc choisi de les convertir

en noir-et-blanc pour illustrer ce chapitre.

|

| Usine de Sclaigneaux. 1979. Local du transformateur électrique. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Usine de Sclaigneaux. 1979. Hall de fabrication. © Photo Jacques Quoitin. |

Les cheminées de l'usine Dumont impressionnaient , par leur taille , d'abord , et

aussi par leur implantation en hauteur , sur l'arête sommitale du coteau.

La première cheminée a été dressée en 1870 , la seconde en 1882.

Les conduits qui amenaient les fumées des fours à zinc jusqu'à leur base étaient

maçonnés directement sur le flanc de la falaise.

Après avoir évoqué l'usine Gustave Dumont et son histoire , revenons un peu vers l'ouest ,

dans cette sorte de "no man's land" situé entre Namèche et Sclaigneaux.

|

| Sclaigneaux. 04-09-1996. Croisement d'automotrices. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Sclaigneaux. 04-09-1996. Passage de la 5528 à la tête d'un convoi de brames chaudes. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Sclaigneaux. 02-04-2005. BB 36000 SNCF. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Sclaigneaux. 23-09-1998. BR 215 DB. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Sclaigneaux-gare. Septembre 1989. 5307. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Sclaigneaux. 26-09-97. 5120 et FO. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Sclaigneaux. 26-09-1997. Train international emmené par la 1502. © Photo Jacques Quoitin. |

Une belle loco tricourant assurant l'international Paris-Liège.

Elle n'ira pas plus loin , ne pouvant circuler en Allemagne.

|

| Sclaigneaux. 02-10-1997. La 204004 en tête d'un train de chaux. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Sclaigneaux. 02-10-1997. International. 1505. © Photo Jacques Quoitin. |

Les trains internationaux ont parcouru cette ligne pendant des décennies.

Avant-guerre déjà , la Compagnie française du Nord , réputée pour la rapidité et la

régularité de ses trains faisait rouler, entre Paris et Liège , de prestigieux convois.

En mai 1930 , pour l'Exposition de Liège , le "Valeureux Liégeois" mettait 4 heures

pour parcourir les 367 km entre Paris-Nord et la Cité Ardente. Il s'agissait alors

du plus long trajet accompli sans arrêt sur les rails européens....à 92 kilomètres/heure

de moyenne au crochet des Super-Pacific de la Compagnie.

A partir de 1937 , les TAR (Train Automoteur Rapide à 3 éléments) du Nord

relient Paris-Nord à Liège en 3h45.

La liaison Paris-Liège s'est effectuée aussi avec les Pacific "Chapelon" 2-231E

en 4h51 , arrêts compris , soient 75,7 km de moyenne.

Après-guerre , vinrent à Liège les autorails Bugatti "Doubles". Ils appartenaient

à la Région Est de la SNCF , étaient affectés à Noisy-Le-Sec , mais étaient aussi

utilisés par la Région Nord.

Puis , ce fut au tour des RGP , Rames à Grand Parcours , qui à partir de 1957

assuraient le Paris-Liège-Cologne-Dortmund , le Parsifal , assuré aussi par les

superbes VT 11.5 de la DB , avant que des rames tractées par des locos électriques

ne reprennent le flambeau....

|

| Sclaigneaux. 15-10-2002. 2621 et train de brames. © Photo Jacques Quoitin. |

A l' arrière-plan de l'image, on peut apercevoir les rochers des quatre tours , faisant partie

de la réserve de Sclaigneaux.

Ce massif de calcaire dolomitique a été littéralement rongé par les émanations polluantes

des usines.

|

| Sclaigneaux. 13-10-2004. La 2630 et une de ses sœurs.... © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Sclaigneaux. 20-05-2005. 3613 SNCF à la sortie du tunnel de Sclaigneaux. © Photo Jacques Quoitin. |

Le tunnel de Sclaigneaux est un des trois tunnels que compte la ligne 125.

Sa longueur est de 225 mètres.

Seilles.

|

| Seilles. Barrage sur Meuse et carrières... © Photo Jacques Quoitin. |

Une fois passé le tunnel de Sclaigneaux , la ligne 125 déroule ses rails le long

d' un autre massif calcaire dont l'exploitation est l'affaire de Carmeuse ,

concurrente de Lhoist.

L'histoire de cette entreprise débute en 1860 , à Ampsin.

Léon Colinet, homme politique catholique et avocat, ainsi que ses descendants

vont racheter des carriers indépendants de la région et constituer un groupe qui

prendra une dimension mondiale.

Active depuis 1860 , Carmeuse produit entre autres de la chaux vive , de la chaux

hydratée et du lait de chaux.

Ses clients vont de la métallurgie à l'industrie du papier , en passant par les verreries ,

la construction (enduits , mortiers , bétons..) , l'agriculture (amendement des sols) et

les sucreries.

Et n'oublions pas l' industrie pharmaceutique , l'épuration des eaux usées , etc....

|

| Château-de-Seilles. 1990. AM "Break" 699. © Photo Jacques Quoitin. |

L'AM 347 émerge du tunnel de Sclaigneaux.

Elle est revêtue de sa belle robe d'origine et ne comporte encore que deux éléments .

La puissance dont elle dispose lui permettra bientôt d'accueillir une voiture intermédiaire.

En voyant cette image , je ne puis m'empêcher de penser à une soirée-photo animée par

Max Delie dans les locaux du RMM.

Il avait prodigué aux participants quelques conseils en vue d' améliorer leurs photos

ferroviaires .

Mais surtout , il avait encouragé les candidats-reporters à ne pas se limiter aux matériels

anciens , ce qui était une tendance générale.

Les automotrices "Break" qui étaient neuves à cette époque , méritaient aussi de figurer

sur nos tableaux de chasses , disait-il , car elles appartiendraient bien vite au passé....

C'était la vérité même....

|

| Château-de-Seilles. Octobre 1988. La 5214 manœuvre une rame de produits calcaires. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Château-de-Seilles. Septembre 1989. 204003. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Château-de-Seilles. Septembre 1989. AM 699. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Château-de-Seilles. Raccordement Carmeuse. Locomotive Hudswell à la manœuvre. © Photo Jacques Quoitin. |

A quoi peut donc servir cette caravane , nichée à quelques mètres du sol entre

muraille et bandes transporteuses ?

A ses pieds , dans sa belle robe bleue , officie la loco Hudswell de l'usine .

Ses larges plateaux de tampons, démesurés en comparaison de ceux des wagons Fals

qu'elle manœuvre , attestent de son origine anglaise.

|

| Château-de-Seilles. Raccordement Carmeuse. Loco Hudswell. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Seilles. 23-10-1997. Desserte des carrières. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Seilles. 23-10-1997. Manœuvres. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Carmeuse. 1999. Loco Cockerill. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Gare de Seilles. 5211 et train de chaux. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Seilles. Novembre 1988. 204003 et 5207. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Seilles. 1989. 204004. © Photo Jacques Quoitin. |

En ces années , j'ignorais que le pont routier me servant d'observatoire portait le nom du

président Salvador Allende...

Ce pont enjambait les installations de la gare de Seilles , toutes disparues .

Seules les deux voies de passage subsistent aujourd'hui.

|

| Seilles. 1989. 204004. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Seilles. Septembre 1998. Une AM Budd côtoie la 5202. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Seilles. 06-11-2002. 2214 et 5306. © Photo Jacques Quoitin. |

La vénérable 2214 , en tête d'une belle rame , s'est rangée sur la voie d'évitement

pour laisser le passage à un "voyageurs".

Je me souviens encore parfaitement du concert de bruits accompagnant la relance

de ses moteurs et le décollage du convoi .

Quand on dit que les locomotives électriques n'ont pas d'âme....

Les vieilles électriques , ça avait une sacrée gueule et les sons qui vont avec...

|

| Seilles. Avril 1999. AM 720. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Seilles. 07-10-1996. 2329. © Photo Jacques Quoitin. |

Java.

J'ai passé toute ma vie active dans le monde de l'élevage bovin.

Quand mes clients prononçaient ce nom , "Java" , c'était pour évoquer l'usine

de Java , l' A.C.B.I. (Agriculture-Commerce-Banque-Industrie) ,

fondée en 1947 , spécialisée dans la production et la distribution d'aliments

pour bétail et le commerce d'engrais.

Devenue Interagri en 1980 , cette société connaîtra plus tard une faillite retentissante ,

faisant vaciller le trône de quelques politiciens (et politicienne...) locaux..

Installée en bord de Meuse , l ' A.C.B.I. disposait à ses débuts d'un raccordement au

chemin de fer .

Je suis hélas arrivé trop tard pour le photographier.

|

| Java. 1988. La 2155 sort une rame de coke du faisceau d'attente. © Photo Jacques Quoitin. |

Java , c'était aussi un faisceau de voies perdu entre Seilles et Bas-Oha .

Dans "Vapeur en Belgique" , Phil Dambly raconte qu'en 1946 , la SNCB avait garé

en bon état une partie de ses types 36 à Java.

Dans l'immédiat après-guerre , ces locomotives légendaires , mais de conduite délicate ,

avaient été chassées des voies par l'arrivée d'un important effectif de types 29 , 25 et 26,

bien plus modernes.

Les responsables de la traction craignaient cependant que les foyers en acier de ces

nouvelles machines ne fassent pas preuve d' une longue tenue dans le temps .

C'est ainsi qu'on avait mis en réserve les vénérables 36 , pourvues de foyers en cuivre.

On ne sait jamais....

|

| Java. Octobre 2007. 2620 en UM. © Photo Jacques Quoitin. |

J'ignore combien de voies le faisceau de Java alignait avant l'électrification de la ligne 125.

Lors de ma première visite en 1988 , il me semble que deux voies d'évitement étaient en place.

L'image ci-dessus confirme ce souvenir : il suffit d'observer l'espace demeuré libre entre la

voie d'évitement et le poteau situé sur la droite.

|

| Java. 2004. La 2345 engage son convoi sur la voie principale. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Java. 2007. 36005 SNCF. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Java. 04-04-2008. "Train" d'autorails 41 emmené par le 4154. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Java. 2008. L' AM 231 croise l'AM 488. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Java. 2006. AM 471. A l'extrême gauche de l'image , on aperçoit les fanaux d'un convoi retenu sur la voie d'évitement. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Java. Dans les brumes de l'octobre 2006. La 2615 en UM avec une 23 non identifiée. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Java. 12-10-2006. 2347 au passage dans la défunte halte de Java. © Photo Jacques Quoitin. |

Wanze et sa sucrerie.

La sucrerie de Wanze , c'est une histoire ancienne...

Qui aurait pu croire qu'elle doit son existence à Napoléon ?

Après la défaite de Trafalgar en 1806 , l'Empereur abandonne l'idée de rivaliser

sur les mers avec l'Angleterre.

Pour entraîner malgré tout la ruine de celle-ci , il imagine de mettre en place

un blocus continental pour empêcher les insulaires de commercer avec une

Europe largement sous la coupe de la France.

Les Britanniques , bien sûr , répliquent en établissant le blocus des colonies

françaises.

La France se voit ainsi privée du sucre de cannes importé des Antilles.

Il faudra donc se tourner vers d'autres sources ...

Le Décret impérial du 25 mars 1811 va rendre obligatoire la culture de la betterave

sucrière.

Et c'est ainsi qu'une sucrerie voit le jour à Wanze en 1812 déjà.

|

| Wanze , juillet 1987. © Photo Jacques Quoitin. |

La campagne betteravière débute habituellement le premier octobre pour se

clôturer à la fin du mois de janvier.

En juillet , mois où fût prise cette image , le "Cockerill"de l'usine est au repos .

En arrière-plan , un des bâtiments historiques de la sucrerie.

|

| Wanze. 1987. Passage devant la sucrerie d'un transport de voitures tracté par la 2342. © Photo Jacques Quoitin. |

En 1870 est créée la "S.A. des sucreries centrales de Wanze".

Quatorze râperies , établies en divers endroits du plateau de Hesbaye alimentent

l'exploitation par un réseau de pipe-lines dont la longueur atteindra 104 kilomètres en 1905.

Qu'est-ce qui circule dans ces conduites ? Des lamelles de betteraves auxquelles on a ajouté

de l'eau et du lait de chaux.

En 1894 , les propriétaires procéderont au rachat de la "Raffinerie Tirlemontoise".

Et , en 1924 , survient la fusion de la "Sucrerie de Wanze"avec cette dernière.

"Raffinerie Tirlemontoise" , sera le nom que le groupe sucrier portera jusque 1989 ,

date de son rachat par le groupe "Südzucker".

La sucrerie de Wanze sera , à un moment , la plus grande d'Europe.

|

| Wanze. AM 693. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Wanze. Wagon pour le transport de sucre. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Wanze. 08-10-2004. Loco Cockerille et wagon TMF/CITA. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Wanze. 20-10-2004. Manœuvres de wagons de sucre par la 8226. © Photo Jacques Quoitin. |

En 2024 , la sucrerie de Wanze vient (enfin) de recevoir le permis de produire du

sucre de canne. Prévisions : entre 10.000 et 150.000 tonnes....

Le blocus semble avoir pris fin.....

|

| Wanze. 31-07-2006. La 36030 de la SNCF en tête d'un train de coils longe le faisceau de voies de la sucrerie , au repos pour quelques mois encore. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Wanze. Date inconnue. La loco de l'usine manœuvre des wagons de sucre. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Wanze. Août 1998. 8240 "Dakota" à la manœuvre. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Wanze. Août 1998. Passage d'un train de wagons porte-coils. HLD 5504. © Photo Jacques Quoitin. |

Statte , ancien nœud ferroviaire.

Jusqu'au début des années soixante , Statte a été une gare de bifurcation .

Avant 1940 , elle était , de plus, une gare d'échange entre le réseau de L'Etat

Belge et le Chemin de Fer du Nord-Belge.

C'est en effet à Statte qu'aboutissaient les ligne 127 Landen-Statte , et 126 ,

Ciney-Statte.

Les plateaux hesbignons et condruziens se voyaient ainsi reliés à la vallée

mosane.

A l'époque déjà lointaine où j'ai pris les images qui illustrent cet article , ces deux

lignes étaient réduites à de courtes sections de quelques kilomètres .

Elles ne manquaient cependant pas d'intérêt....

|

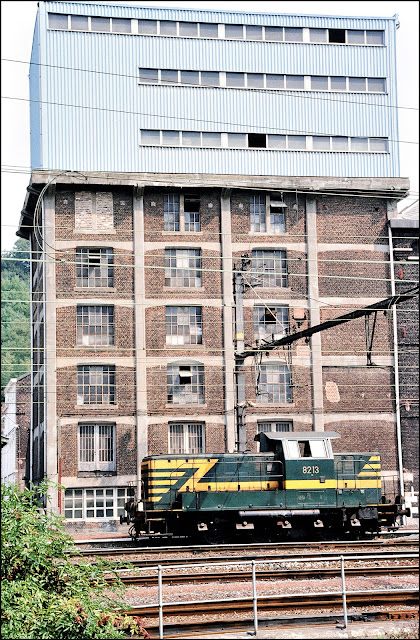

| Statte. 1989. La 8213 devant les "Moulins de Statte". © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Statte. 2004. La 5510 sort un train de sucre des voies de garage. © Photo Jacques Quoitin. |

Les activités principales , en gare de Statte , concernaient la réception , les manœuvres

et la réexpédition de différentes marchandises : sucre de l'usine de Wanze , chaux produite

dans les fours de Moha et coils provenant de TDM à Marchin.

|

| Statte. Octobre 2004. Manœuvres en gare de Statte. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Statte. 1998. 8240 "Dakota"et train de chaux en provenance de Moha par ce qui subsiste de la L 127.. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Statte. 1987. Vue depuis le pont "Père Pire" , la 8213 , partie de Moha approche de Statte. © Photo Jacques Quoitin. |

Les carrières et fours à chaux de Moha ont connu une longue histoire avant d'être

incorporées au groupe Carmeuse.

Les pierres de taille façonnées ici ont notamment été utilisées dans la construction

d'édifices remarquables : la monumentale gare d'Anvers et la cathédrale d'Ostende,

par exemple.

On élabore aussi dans les fours de Moha une chaux très pure expédiée dans de

nombreux pays , de la Hollande au Brésil.

Les premiers fours à chaux , au nombre de trois , ont été construits par la S.A. "La Meuse"

en 1880.

En 1935 , "La Meuse" obtint l'autorisation de détourner à la fois la route et la rivière

locale , la Mehaigne , pour permettre l'extension de ses installations. Ces travaux s'étalèrent

sur quatre années.

En 1950 , six fours à chaux fonctionnaient ici.

|

| Moha. 1989. La 8213 évolue dans les carrières. © Photo Jacques Quoitin. |

Les carrières de Moha sont desservies par la ligne 127, ou plutôt ce qui en reste,

un court segment de quelques kilomètres qui va de l'entrée du tunnel de Moha , dont

les 114 mètres ont été taillés à même la roche, à la gare de Statte.

L'expédition par rail de la production de Moha s'est arrêtée en 2011.

Depuis, seules quelques draisines à pédale parcourent les rails durant la belle saison....

|

| Moha. 1998. La loco Cockerill des Carrières de Moha. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Moha. 1998. La 8240 aux carrières. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Moha. 1989. La 8213 aborde l'ancienne station de Moha. © Photo Jacques Quoitin. |

Le bâtiment des recettes de l' ancienne station de Moha a été livré à la pioche des

démolisseurs en 1976.

|

| Moha. 1989. Dans l'ancienne station.... © Photo Jacques Quoitin. |

Une autre ligne reliait Statte à Ciney et à la ligne du Luxembourg.

Il s'agit de la L.126 dont seuls subsistent quelques kilomètres .

La ligne prend naissance à l'extrémité orientale de la gare de Statte .

|

| Statte. Desserte de Delloye-Mathieu. La 7769 aborde l'aiguille donnant accès à la L. 126. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Statte. 2004. La 8226 se dirige vers Huy-St Hilaire. © Photo Jacques Quoitin. |

Elle traverse la gare de Huy-Saint Hilaire avant de franchir la Meuse sur un pont

à trois arches , en maçonnerie de pierres , jeté sur le fleuve en 1924.

Les vieux Hutois le nomment par habitude "Pont de Fer" ; son prédécesseur était en

effet un ouvrage métallique détruit durant la première guerre.

|

| Huy. Pont de Fer. 30-09-2004. 8226 et convoi TDM. © Photo Jacques Quoitin. |

Le "Pont de fer " était suffisamment large pour donner passage à une double voie et

à un sentier pour piétons.

La ligne 126 demeura cependant limitée à une voie durant toute son existence.

|

| Huy-Sud. La 7769 pénètre dans le tunnel sous la citadelle de Huy. © Photo Jacques Quoitin. |

Le tunnel de Huy-Sud , d'une longueur de 180 mètres passe sous la citadelle et donne accès

à la gare du même nom.

|

| Huy-Sud. La 7769 attend , devant l'ancienne gare , la fermeture du passage à niveau avant de pénétrer dans le tunnel sous le Fort. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Huy. 1987. La 8252 vient de passer sur le viaduc de Chinet avec une rame de wagons porte-coils. © Photo Jacques Quoitin. |

Le viaduc de Chinet permet à la ligne d'enjamber la route et le Hoyoux.

|

| Huy. Avril 2006. 7758 au passage sur le viaduc de Chinet. © Photo Jacques Quoitin. |

Le viaduc de Chinet mène au tunnel de Duresse (220 mètres) , précédé d'un passage à

niveau.

|

| Marchin. 1987. La 8213 en route pour Statte. © Photo Jacques Quoitin. |

Sur l'image qui précède , de superbes poteaux téléphoniques aux formes les plus

originales.....

|

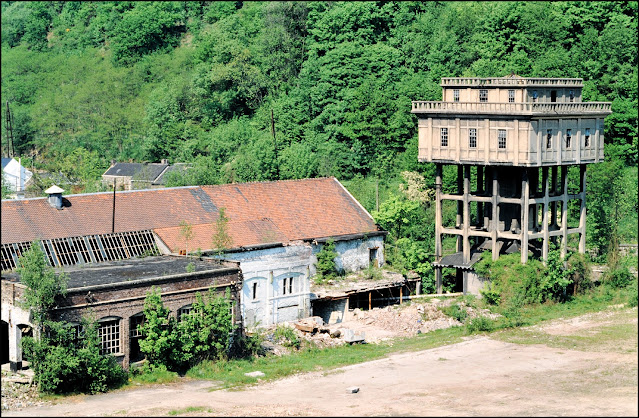

| Chinet. Années 80. Les anciennes papeteries Godin. © Photo Jacques Quoitin. |

Les papeteries Godin ont débuté leur activité en 1840 à l'initiative d' Alexis Godin ,

exploitant de moulins à papier , passé , suite à la révolution industrielle , à des procédés

plus modernes.

L'entreprise fut définitivement arrêtée en 1967.

En 1980 , on pouvait encore photographier les halls de fabrication ainsi que ce

qu'on appelait la "Tour Godin" ou "filtre à eau" , installation servant à purifier les

eaux puisées dans le Hoyoux pour qu'elles puissent intervenir dans le processus de

fabrication de la pâte à papier.

Quand j'ai pris la photo qui suit , je ne donnais pas cher du filtre à eau de l'usine.

Et pourtant , je me trompais...

Il est toujours debout et , mieux , après sa reprise par un Hutois (avec un grand "H") ,

il va être transformé en loft de luxe à 23 mètres au-dessus du sol !

Ce n'est hélas pas le cas du reste des papeteries . Leur sol trop pollué a entraîné leur

démolition avant assainissement du site.

|

| Anciennes papeteries Godin. Années 80. Le filtre à eau. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Marchin. 1987. Tôleries Delloye-Mathieu. © Photo Jacques Quoitin. |

Site ferroviaire bien étriqué que celui des "Tôleries Delloye-Mathieu" , entre la route et

le Hoyoux.

Dans le petit hangar vert , à gauche , se cache une locomotive Hudswell , préposée aux

manœuvres des wagons transporteurs de coils qui encombrent les voies.

Elle a toujours réussi à échapper à mon appareil photo...

C'est en 1806 que Nicolas Delloye installe en ces lieux des laminoirs et une ferblanterie.

Spécialisée dans la production de tôles fines , l' usine emploie 1220 ouvriers en 1890.

Après le mariage de son fils Charles avec Marie Mathieu , fille d'une famille industrielle

de la ville , la société est réorganisée et devient la "S.A. Tôleries Delloye-Mathieu".

A une époque plus récente , des liens se créent avec le groupe "Cockerill-Sambre" dont la

firme devient une filiale en 1988 ; elle se consacre alors aux traitements de surface de la

tôle , l'électro-zingage entre autres.

En 1989 , un hall industriel destiné au stockage de 1400 coils de 15 à 30 tonnes est

construit en aval de l'usine.

Et puis viendra une lente descente aux enfers , la reprise par le groupe Arcelor , des

fermetures d'outils mais... peut-être enfin une renaissance sous l'égide de Safran

Aero-Boosters , fabricant d'ailettes de moteurs d'avion....

Affaire à suivre...

Quant à la ligne Ciney-Statte , c'est ici , à Marchin , qu'elle s'arrête , laissant la

place à un Ravel....

|

| Marchin. 2005. Loco Cockerill. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Marchin. Avril 2006. La 7758 assure la desserte de l'usine. Passage devant le hangar de stockage des coils. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Statte. L' AM 155 émerge du tunnel de Huy. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Statte. HLD 7770. © Photo Jacques Quoitin. |

Le tunnel séparant Statte de Huy-Nord a une histoire mouvementée....

La construction du premier pertuis , au milieu du dix-neuvième siècle a rencontré

de grosses difficultés : sol mauvais , glissements de terrain et effondrements.

En 1904 , le tunnel sera même être renforcé par des coffrages d'une épaisseur

importante : il ne pourra ainsi plus laisser passage qu'à une voie unique...

Cette situation perdurera durant des années.

En 1960 , enfin, on décidera de creuser un nouveau tunnel , d'une longueur de

230 mètres , à double voie et au gabarit électrique....

Le portail de l' ancien tunnel , muré , est visible à gauche sur la photo précédente.

Huy-Nord.

|

| Huy-Nord. 08-10-2004. 2613 Hkm. © Photo Jacques Quoitin. |

J'aurais certainement fréquenté plus souvent ce lieu si l'ancienne gare monumentale

de Huy-Nord n'avait pas cédé sa place à un édifice sans intérêt....

|

| Huy-Nord. 08-10-2004. 7759 et train de coils. © Photo Jacques Quoitin. |

Corphalie.

|

| Corphalie. Début des années 80. 2725 en tête d'un convoi de charbon. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Corphalie. Années 80. 5404 à contre-voie. © Photo Jacques Quoitin. |

De nos jours , le nom "Corphalie" n' évoque plus que le tunnel éponyme sous lequel

vont s'engouffrer les deux locos illustrées ci-dessus.

Sa longueur : 371 mètres.

Autrefois , Corphalie était un haut lieu industriel.

On y trouvait non seulement des charbonnages , mais aussi des usines traitant le

plomb et le zinc.

Un alunière y fut active entre le XIIIème siècle et le début du XXème.

L'alun , extrait de schistes alunifères , substance astringente et caustique, était employé

dans des domaines aussi divers que la médecine , la papeterie , la teinturerie (agent

fixateur de couleurs) et la tannerie ( conservation des peaux).

|

| Usines de Corphalie. |

Il ne reste aucune trace de toute ces activités.....

Flône.

|

| Flône. 16 mai 2003. L'ancienne abbaye devenue un collège . © Photo Jacques Quoitin. |

Qui pourrait imaginer , en contemplant l'abbaye de Flône nichée dans un écrin de

verdure en bord de cette si paisible Meuse , que s'est déroulée , à quelques centaines

de mètres plus à l'est , une des plus importantes aventures industrielles qu'ait vécue

notre pays.

L' abbaye de Flône , établie sur le trajet de l' ancienne chaussée romaine reliant

Metz à Tongres , fut , depuis le XIIIème siècle , un haut lieu d'activités minières et

métallurgiques.

Dès cette époque , les chanoines de Flône se lancèrent dans l'exploitation de la houille ,

du fer et de la calamine , et ce , jusque la révolution française qui mit fin à l'existence

de l'abbaye.

Le dernier abbé , Joseph Paquô , devenu opportunément Conseiller Général du nouveau

Département de l'Ourthe , obtint en 1795 les concessions minières environnante , ainsi

que l'abbaye de Flône et celle du Val St Lambert.

L' affaire resta dans la famille jusqu'en 1844 . C'est en cette année que fut fondée la

"Société Anonyme de la Grande Montagne" par ajout de capitaux français..

Malgré ce nom ronflant , la faillite survint en 1850 et la "Grande Montagne" fut

incorporée en 1852 à la "Société Anonyme des Mines et Fonderies de zinc de la Vieille

Montagne".

Cette absorption allait offrir à Flône un avenir radieux.

Avant d'aller plus loin , il faut faire entrer en scène l' acteur sans qui rien n'aurait

été possible.

Il s'agit de Jean-Jacques-Daniel Dony , dit "l'abbé Dony", né à Liège en 1759.

Notre homme n'était pas un ecclésiastique ; il ne reçut jamais le sacerdoce et fut

même marié.

Fils de notable c'est à ce titre qu'il fut nommé chanoine laïque de la collégiale

Ste Croix.

Passionné de chimie , il se lança , à Saint-Léonard , dans des expérimentations

qui devaient le conduire à la mise au point d' un procédé industriel de réduction

thermique des minerais de zinc .

En 1806 , il reçut du préfet de l'Ourthe la concession de la mine Altenberg (Vieille

Montagne) à Moresnet.

Ses recherches aboutirent en 1809 et , en 1810 , un décret impérial lui accordait

un brevet de quinze ans sur son invention.

Le procédé du "four liégeois" allait conquérir le monde.

|

| Four de réduction du zinc. Image Alamy. On parle maintenant de "four belge"...La gravure est vraisemblablement postérieure à l'indépendance de la Belgique..... |

L' abbé Dony n'en profita hélas pas.

Devant le manque de débouchés pour ses produits , il finit par céder ses affaires

à un négociant bruxellois , Jean-Dominique Mosselman , et mourut dans la

misère en 1819.

Et ce sont les descendants de ce monsieur Mosselman qui portèrent la "Vieille

Montagne" sur les fonts baptismaux en 1937 .....

Certains considèrent que cette société fut la première multinationale d'Europe.

Dès 1857 , Vieille Montagne exploite une mine de blende à Ammeberg en Suède

et fait même construire une voie ferrée de 11 km jusqu'au port .

En 1871 , la société acquiert une usine à Vivez , dans l'Aveyron. C'est là que

naîtra , en 1922 , la première usine de zinc électrolytique d'Europe. VM fera

même construire le barrage de Thuriès pour l' alimenter en hydroélectricité.

Et ce n'est pas fini . En 1889 , le long du canal de Campine , ouverture d'une

usine de traitement des blendes en provenance de la mine suédoise , avec,

en plus du zinc , production d'argent et de plomb , métaux associés aux blendes.

Et puis vient la Sardaigne , etc.....

|

| L'usine "Vieille Montagne" de Flône dans les années 80. © Photo Jacques Quoitin. |

Revenons à notre usine de Flône qui , à ses débuts , comportait 18 fours abrités

sous un vaste hall ainsi qu'un atelier de céramique destiné à la fabrication des

creusets.

La métallurgie du zinc consomme énormément de charbon : de 3 à 5 tonnes pour

chaque tonne de zinc produite...

Plusieurs puits de mines seront donc aménagés dans les environs de l'usine pour

assurer ses besoins : puits Théodore , puits de l'abbé Pacquô , puits Ste Anne , et....

Vue la présence d'eau , il fallut aussi prévoir des galeries d' exhaure.

Entre 1853 et 1867 , 100.000 tonnes de houille furent extraites du sol.

Ces mines , hélas peu rentables , furent fermées entre 1904 et 1907.

A partir de 1864 , l'usine fut équipée de 14 fours de grillage des blendes .

Cette opération de grillage a pour objet la transformation du sulfure de zinc en

oxyde de zinc . Le soufre est éliminé du minerai sous forme d'anhydride sulfureux

servant ensuite de base à la production d'acide sulfurique....

Pour limiter cette pollution , on eut recours a des systèmes de filtration et

on érigea de hautes cheminées au sommet de la montagne de Flône pour

évacuer au plus haut toutes les émanations toxiques..

En 1900 , 40 fours à zinc comportant chacun 108 creusets étaient en activité.

En 1933 , trois grosses cheminées de 75 mètres seront dressées pour récupérer

les gaz de toutes les anciennes cheminées , beaucoup plus discrètes.

|

| Flône. Juillet 1989. Passage d'une automotrice devant ce qui reste de l'usine. © Photo Jacques Quoitin. |

En 1954 fut démarrée une unité de production de poussière de zinc complétée

14 ans plus tard , en 1968 , d' un atelier de tamisage et de mise en baril.

C'est en 1979 que l'usine de Flône se verra définitivement mise à l'arrêt .

Ainsi , pendant plus de cent trente années , un procédé industriel mis au point du

temps de Napoléon a été utilisé en ces lieux....

Je me souviens d' être passé en train le long de cette usine.

C'était en 1976.

Au travers des baies , on pouvait voir frémir des centaines et des centaines

de flammèches.

A ce moment j'ignorais que chacune d'entre elles indiquait la présence d'un

creuset de céramique au creux duquel se déroulait la mystérieuse alchimie

imaginée par l'abbé Dony.....

|

| Flône. Années 80. L'usine. © Photo Jacques Quoitin. |

De passage , j'ai fait ma première visite à Flône. Quelques dizaines de minutes

au plus...

C' était dans les années 80 , pas longtemps sans doute après l'arrêt des activités.

Impressionné par la taille de l'entreprise , je le fus aussi par l'importance des

équipements qui permettaient la liaison avec la Meuse : succession de ponts

transbordeurs et de bandes transporteuses.

Il y avait aussi cette grande grue portuaire , une Titan , je pense.

|

| Flône. Années 80. 2624 et voitures M4. © Photo Jacques Quoitin. |

J'ai même réussi à prendre une photo de train , un peu surpris sans doute par

la vitesse du convoi...

Cette image a l'intérêt de montrer le gigantisme des bâtiments situés en arrière-plan...

|

| Flône. Années 80. Loc 27 de la MMRA. © Photo Jacques Quoitin. |

Autre souvenir de ce jour , la présence de ces locomotives d'usine provenant

de la défunte MMRA.

Les visières allongées protégeant les fenêtres avant sont typiques des engins

ayant évolué dans un environnement sidérurgique.

Leur avenir ne semble pas vraiment radieux et quelque chose me dit qu'elles

n'auront plus beaucoup d'occasions de rouler...

|

| Flône. 28-07-1999. La 5215 en tête d'un train de coils. © Photo Jacques Quoitin. |

Au cours des années qui vont suivre , le patrimoine bâti de la Vieille Montagne

ne cessera de se réduire comme peau de chagrin.

Après la reprise par Dumont-Wautier , les terrains vont servir de lieu de stockage.

Ils accueilleront aussi de longues voies permettant d'entreposer des rames de

wagons destinés au transport de chaux et de réaliser des manœuvres à partir de

la gare d' Hermalle-sous-Huy toute proche.

|

| Flône. 12-04-2002. La 5527 manœuvre de longues rames de trémies de chaux. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Flône. 29-09-2003. 5517 en UM sur le faisceau d'attente. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Flône. Septembre 2003. 5517 prête au départ. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Flône. 12-04-2002. La 2626 emmène un court transport de voitures. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Flône. 24-10-2003. Passage de l' AM 666 sous un portique de transbordement. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Flône. 08-06-2005. 2303. © Photo Jacques Quoitin. |

S'agit-il d'un fortin , d'un bunker ou d'une casemate ?

Un curieux édifice en béton armé , à étage , monte la garde le long des voies.

J'ai fini par trouver ...

Il s'agit du bunker d' Hermalle , faisant partie du réseau de la ligne fortifiée de

défense de la Meuse .

Muni d'un étage , il servait de poste de surveillance pour le pont et de local de

mise à feu pour les mines que le Génie avait installées pour le cas où la destruction

de l'ouvrage s'avérait nécessaire. Celle-ci eût lieu le 11 mai 1940.

il ne reste plus de traces de cette fortification aujourd'hui.

|

| Flône. 01-08-2006. 2358 en UM avec une 26. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Flône. 08-06-2005. La 6319 et le train de désherbage anglais. © Photo Jacques Quoitin. |

Un convoi de désherbage loué auprès d'une société anglaise...

Le "Weedfree Limited Spray Train" évolue-t-il sur notre réseau ferré par manque de

matériel adapté chez nous ou parce que cette société offre une solution plus sobre

en pesticides que les techniques traditionnelles ?

En 2005 , Brexit était encore un terme inconnu chez nous....

|

| Flône. 12-10-2005. La 6507 et une consœur à la manœuvre. © Photo Jacques Quoitin. |

|

| Flône. 01-08-2006. Deux locos de Railion. La 6509 et la 6520. © Photo Jacques Quoitin. |

à suivre....

Bibliographie :

-"Le Guetteur Wallon" n°= 4-1995.

-"Le Guetteur Wallon" n°= 1-1980.

-"Le Guetteur Wallon" n°= 4-1979.

-"Visages industriels d'hier et d'aujourd'hui en Pays de Liège". Editions Pierre Mardaga 1981.

- et.... Wikipedia , bien sûr....

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire